やぶ市民交流広場YB fab PJレポート[PART.1]

PROJECT REPORT

課題1:必達工期・コストで施設実現に導くために

阪急CMとCM委員会が両輪となってプロジェクトを牽引

やぶ市民交流広場YB fab PJレポート[PART.1]では、必達工期・コストで施設を実現するために、それにふさわしい設計者の選定や施工者選定における不落不調への対策、あるいは、それら技術者を監督する立場である発注者側の人材・ノウハウの不足をどのように協力し補い合ったか、レポートしていきます。

最適な発注スキームで設計者と施工者のそれぞれが持つ技術力を最大化

トライアングルの中心にいる阪急CMが調整役として力を発揮

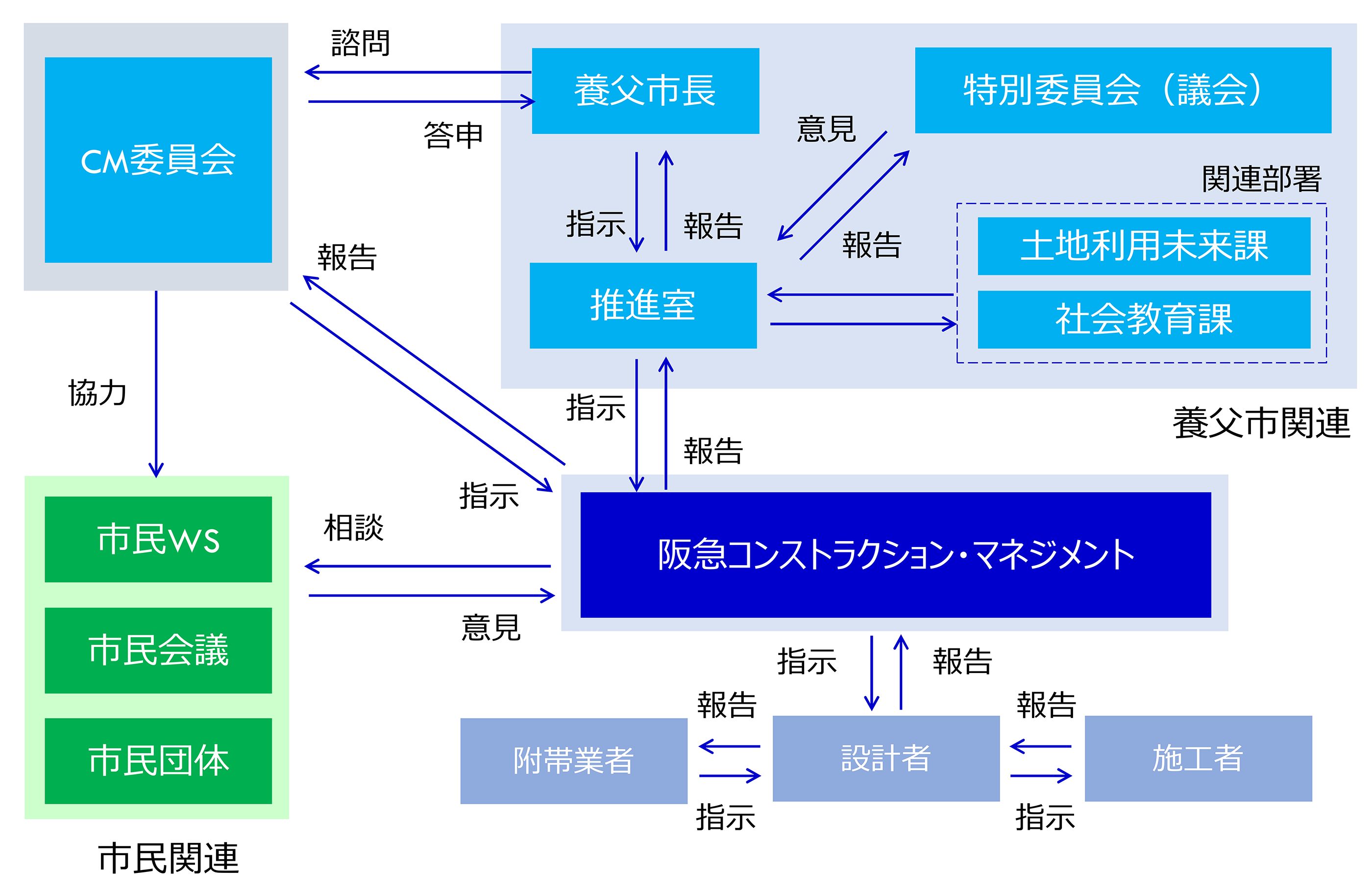

CMRの選定と同時期に、市は外部有識者で構成された「CM委員会」の創設を決定しました。このCM委員会はプロジェクトの様々な側面において積極的に市に意見し、阪急CMとともにプロジェクトを牽引する両輪として機能して、市の人材やノウハウの不足を補うことができました。そして阪急CMは、養父市(自治体)、CM委員会、設計者や施工者の3社で構成されるトライアングルの中心にポジションを取り、プロジェクトを推進していきました。

CM委員会とは?

国家戦略特区として積極的に改革推進を行っている養父市では学識者等の第三者委員会が組織されており本事業でも「CM委員会」が民間事業者との間で市をフォローするポジションとして設置されていました。

施工者選定における不落不調対策

地理的要因から大手ゼネコンが参画しにくいエリアでそのような対策をとったか

この体制のもと、まず初めに取り組んだのは不調不落対策です。養父市はその地理的要因から大手ゼネコンが参画しにくいエリアであり、また隣接する豊岡市で大型の公共施設の建設が同時期に予定されていたため、施工者が集まりにくいことが予想されました。そこで、プロジェクトについてヒアリングする先を公募する「養父市プラットフォーム」(以下、養父市PF)を実施し、複数回のヒアリングを通して、多くの施工会社が入札に参加しやすい環境整備を行いました。

入札契約方式については、早期に施工者を確保することを目的として、基本設計終了時点で施工予定者を決定する「ECI方式」を採用しました。関西で建築の公共事業にECI方式が採用されるのは初めてでしたが、養父市PFを通じた施工会社への周知とヒアリングによる問題点の把握とその解決方針の策定を行ったことから、結果的には大手ゼネコンを含む4社が応募し、適正な競争環境下で、目標のコストと工期内での施工者選定を達成できました。

実施設計段階では施工者のもつ様々な技術的な知見を活かしながら詳細な設計を進めることができましたが、この体制は後述する市民会議や市民ワークショップで得られた市民意見を設計に取り入れるにあたって、設計者による検討だけでなく施工者による実効性の高いコストや施工性の検証を同時に行うことができたので、迅速かつ的確に対応することができました。

ECI方式(Early Contractor Involvement)とは?

Early Contractor Involvementの略で、2014年の品確法改正以降、公共工事でも採用されるようになった契約方式の1つで、設計段階から施工者が参画し、施工者のもつ技術力を設計に活かす方式のことです。 厳しい条件下で高度な技術が必要な工事や発注時に詳細仕様の確定が困難な工事などに活用する方式で、実効性の高いコストと施工性の検討により施工段階の設計変更リスクの低減や、コストと工期の短縮を図れるというメリットがあります。

次回:地元文化や市民の意見を如何に具現化するか

次回レポートでは「地元市民の方々の御意見をどのように拾い上げ施設設計に反映していったか」レポートしていきます!(PART.2「地元文化や市民の意見を如何に具現化するか」は12月中旬にアップ予定です。)。

WRITER高草 大次郎

阪急コンストラクション・マネジメント株式会社

大阪本社 CM部 CMグループ長

一級建築士/認定コンストラクション・マネジャー(CCMJ)

認定ファシリティマネジャー(CFMJ)

米国PMI認定PMP®プロジェクトマネジャー